Slaughterhouse Five - Kurt Vonnegut

Der volle Titel von Kurt Vonneguts berühmtem Roman ist bereits ein Statement: “Slaughterhouse-Five or The Children’s Crusade: A Duty-dance with Death”. Das Buch beginnt ungewöhnlich – das erste Kapitel ist ein Prolog, in dem der Autor selbst als Figur auftritt und uns auf eine Reise vorbereitet, die alles andere als linear verläuft.

Im Zentrum steht Billy Pilgrim, ein Mensch, der „unstuck in time“ ist. Vonnegut schreibt:

LISTEN:

BILLY PILGRIM has come unstuck in time.

Billy erlebt sein Leben nicht chronologisch. Er wacht als alter Mann auf und findet sich am Tag seiner Hochzeit wieder. Er geht durch eine Tür im Jahr 1955 und tritt in eine andere im Jahr 1941 hinaus. Und genau wie der Leser weiß auch Billy nie, was als Nächstes passiert:

He is in a constant state of stage fright, he says, because he never knows what part of his life he is going to have to act in next.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind für ihn fließend – oder sind es doch nur die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung? Die Frage, ob Billy wirklich durch die Zeit reist oder ob sein Geist die Flucht sucht, bleibt offen. Vonnegut lässt den Leser bewusst im Ungewissen.

Billys Zeitreisen führen ihn immer wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg – und damit direkt in das Herz von Vonneguts eigener Geschichte. Denn der Autor selbst war als junger amerikanischer Soldat in Dresden, wurde dort von den Deutschen gefangen genommen und überlebte das verheerende Feuerbombardement im Februar 1945 in einem Schlachthof: dem titelgebenden „Slaughterhouse-Five“. Was Vonnegut dort erlebte, prägte ihn tief. Die Zerstörung der Stadt, der Tod von Zehntausenden Zivilisten, das Gefühl der Ohnmacht – all das verarbeitet er in diesem Roman, der über zwanzig Jahre nach dem Krieg entstand. Die literarische Distanz, die Ironie und der schwarze Humor sind vielleicht auch ein Schutzmechanismus, um das Unsagbare überhaupt erzählen zu können.

Der historische Kontext ist zentral: Die Bombardierung Dresdens war eines der umstrittensten Kapitel des Zweiten Weltkriegs. Die Stadt galt als kulturelles Zentrum, fernab von militärischen Zielen, und wurde innerhalb weniger Stunden fast vollständig ausgelöscht. Für Vonnegut und seine Mitgefangenen bedeutete das Überleben im Schlachthof ein lebenslanges Trauma – und die Frage, wie man nach solchen Erfahrungen weiterleben kann.

Besonders eindrucksvoll ist die Szene, in der Billy einen Film rückwärts sieht:

Die Bomber fliegen rückwärts über eine brennende Stadt, sammeln die Flammen in Bomben ein und schicken sie zurück in die Fabriken, wo sie auseinandergebaut und die gefährlichen Inhalte sicher im Boden vergraben werden. Am Ende werden alle Soldaten wieder zu Kindern, und die Menschheit arbeitet daran, Adam und Eva hervorzubringen.

Diese Umkehrung der Zeit ist mehr als nur ein literarisches Spiel – sie ist eine Sehnsucht nach einer Welt, in der Zerstörung rückgängig gemacht werden kann.

Die Figuren in Slaughterhouse-Five sind oft blass, „listless playthings of enormous forces“. Es gibt kaum dramatische Konfrontationen – der Krieg nimmt den Menschen ihre Individualität.

„One of the main effects of war, after all, is that people are discouraged from being characters.“

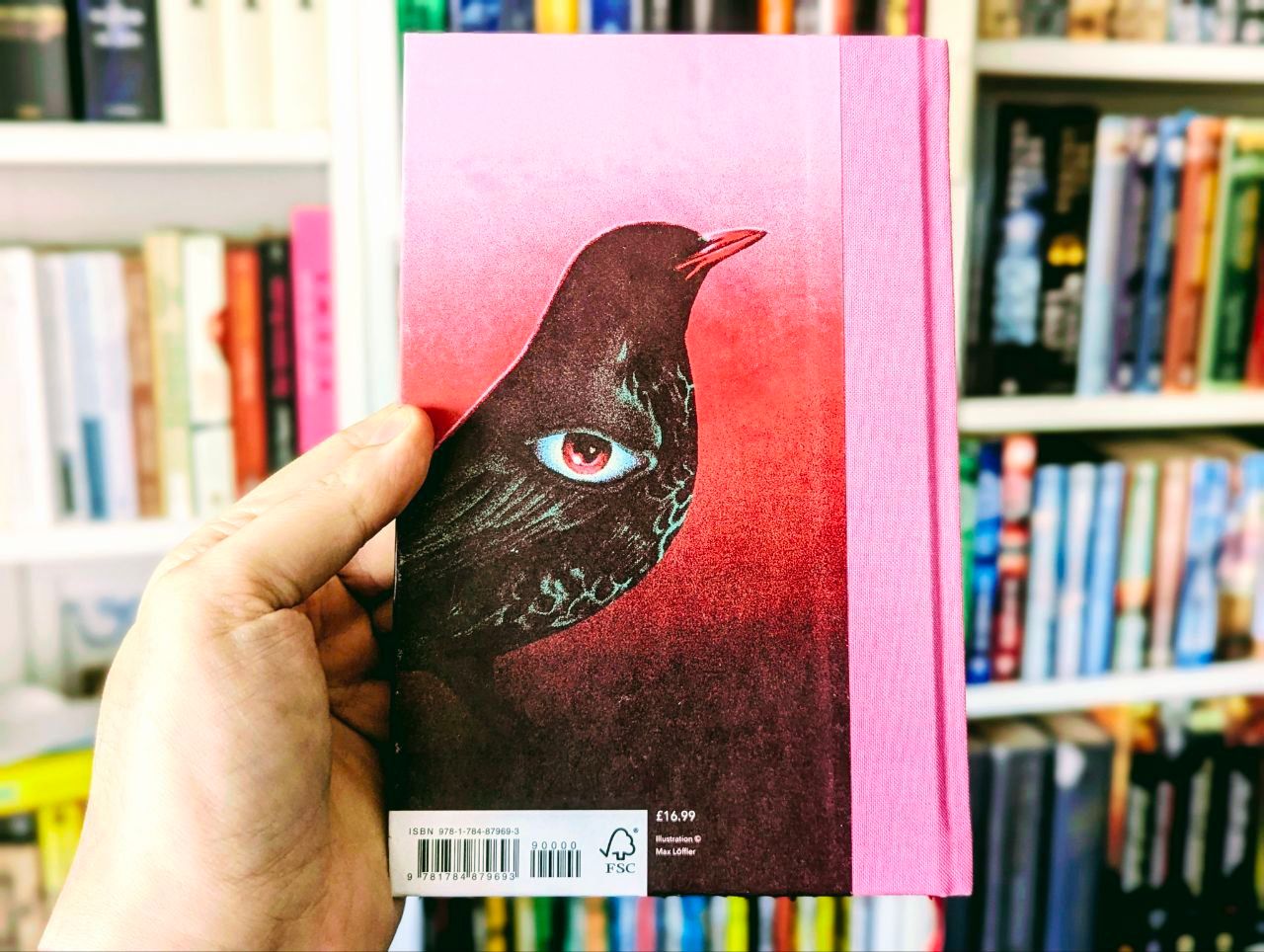

Und wie Vonnegut am Anfang des Buches bereits versprochen hat: Am Ende bleibt ein Vogel, der nach dem Feuersturm in Dresden singt:

It ends like this: Poo-tee-weet.

Was bleibt nach all dem Grauen? Vielleicht nur ein unsinniger Laut – und die Erkenntnis, dass Worte oft nicht ausreichen.

Slaughterhouse-Five ist ein Roman über Trauma, Zeit und die Sinnlosigkeit des Krieges. Es ist ein Buch, das Fragen stellt, aber keine einfachen Antworten gibt. Und vielleicht ist genau das seine größte Stärke.